En el gran teatro del mundo, pocos dramas son tan antiguos y, a la vez, tan urgentes como el del contacto entre culturas. Para navegar en este tempestuoso mar, la antropología nos armó con cuatro conceptos cruciales, cuatro faros que, sin embargo, a menudo confundimos: aculturación, transculturación, diversidad y ese cuarto concepto -que busca con precisión el bisturí del escritor—el sincretismo. Comprender su distinción no es un mero ejercicio académico; es una herramienta fundamental para diagnosticar la salud de nuestras sociedades en esta era global, tan pródiga en oportunidades como en naufragios.

Dominación cultural

La aculturación, suele decirse, es el proceso más brutal y asimétrico. Describe el impacto de una cultura dominante sobre otra más débil, un choque que suele resolverse en la aniquilación o la subyugación de esta última.

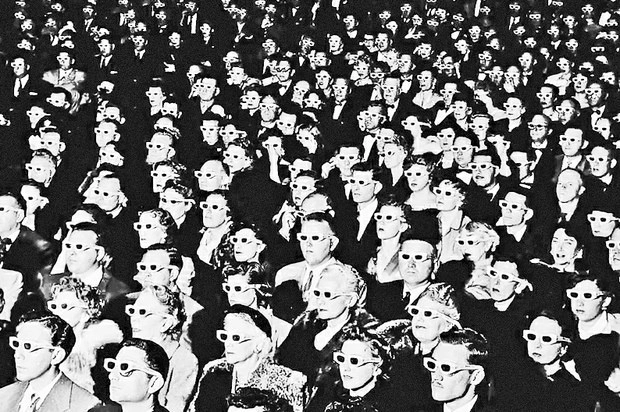

Es la historia trágica de América Latina: la imposición de la cruz, la espada y la lengua sobre un universo aborigen que fue, en el mejor de los casos, folclorizado, y en el peor, arrasado. La aculturación es un monólogo del poder. No hay diálogo, solo decreto. En nuestra globalización, la aculturación adopta el disfraz seductor de la mcdonalización o la netflixización del mundo. Es el imperio de lo homogéneo, donde los arquetipos de Silicon Valley o los ritos del consumo masivo se erigen en una nueva ley natural, borrando sin piedad las particularidades locales, convirtiendo lo diverso en un paisaje uniforme y predecible. Es la cultura como un supermercado global donde todos compramos los mismos productos simbólicos. En palabras sencillas, la aculturación es la imposición de una cultura sobre otra.

Frente a este modelo de dominación, el antropólogo cubano Fernando Ortiz propuso en 1940 un término más sutil y veraz: la transculturación. Ortiz, con la agudeza del que observa el complejo tejido caribeño, entendió que el proceso cultural rara vez es una mera sustracción. Es, en cambio, una síntesis. Implica necesariamente pérdida y adquisición, un «desarraigo» y un «rerraigo».

La transculturación es el verdadero mestizaje: no la simple yuxtaposición de elementos, sino la cocción de estos en un caldero del que surge algo nuevo, impredecible. Es el son cubano, hijo de España y África; es el realismo mágico, engendro barroco de la tradición europea y la visión indígena. En la globalización, la transculturación es la resistencia creativa. Es el K-pop que bebe del hip-hop estadounidense para crear un fenómeno coreano global, o el reggaetón que, desde los márgenes urbanos, conquista el planeta sin perder del todo su acento. Es la prueba de que la recepción nunca es pasiva; siempre hay una reelaboración, una apropiación que modifica tanto lo que se toma como a quien lo toma. Palabras más, palabras menos, la transculturación es la adecuación, adaptación y aceptación de una cultura para otra.

Diversidad cultural y pluralidad

Por su parte la diversidad cultural abarca no sólo la alteridad en todas sus formas sino también el carácter plural de su propia identidad dentro de sociedades igualmente plurales. Todo se resume en el respeto a la dignidad de las personas y los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular aquellos que pertenezcan a las minorías y las de los pueblos autóctonos. Donde se aspira evitar toda tentación segregacionista y fundamentalista que, en nombre de las diferencias culturales, sacralice esas diferencias y desvirtúe el mensaje de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esencia la diversidad cultural es un garante de paz y un patrimonio común, que muchos aún no entienden ni asimilan, sobre todo en estos tiempos de xenofobia, racismo y endoracismo.

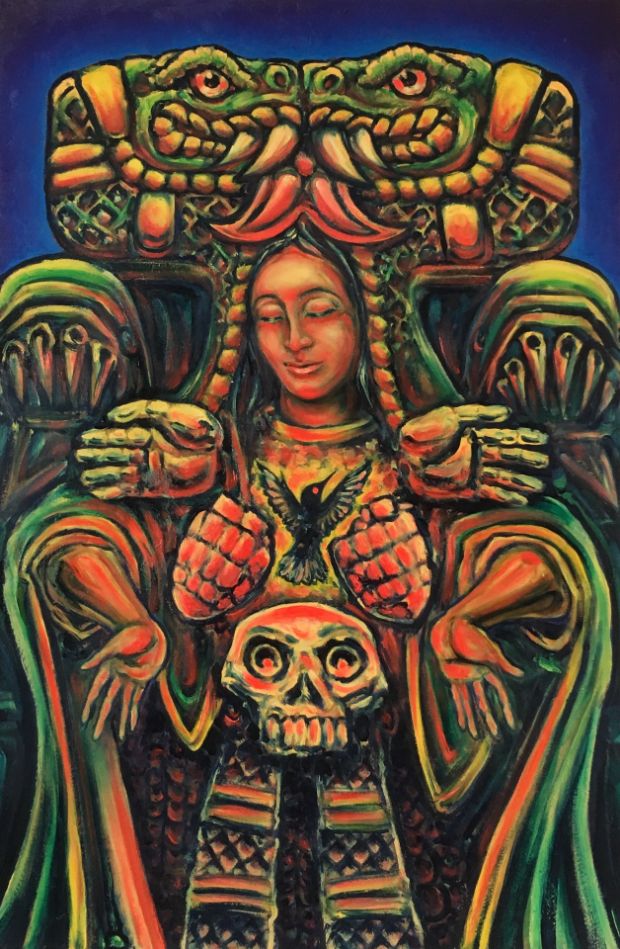

Y aquí emerge el cuarto concepto, el sincretismo, primo hermano de la transculturación y la diversidad, pero con un matiz decisivo. Mientras la transculturación puede operar en lo estético, lo lingüístico o lo gastronómico, y la diversidad es la coexistencia de muchas culturas, ideas o tradiciones en un mismo espacio, el sincretismo es fundamentalmente religioso y conceptual, tan amplio y contagioso que se cuela en el subconsciente. Es la fusión de sistemas de creencias y divinidades para crear un panteón nuevo. Es la Virgen de Guadalupe que es, a la vez, Tonantzin; son los orishas africanos que se visten con los ropajes de los santos católicos en el candombé y la santería; son los hare krishna y budistas que meditan con aire acondicionado en estructuras modernas y lejos de cualquier templo y naturaleza.

El sincretismo es la respuesta del alma humana a la coerción doctrinal: una resistencia disfrazada de sumisión, una astucia metafísica para preservar lo sagrado bajo nuevas formas. En la globalización, asistimos a un sincretismo secular: la fusión de tradiciones espirituales orientales con el individualismo terapéutico occidental para crear el «mindfulness» corporativo, o la mezcla de nacionalismo y fe futbolística en una nueva religión civil.

Encrucijada: identidad o conflicto

La encrucijada actual, pues, se define por la tensión entre estos procesos. La aculturación, impulsada por un mercado homogeneizador, nos promete un mundo sin conflictos a cambio de la renuncia a nuestra singularidad. La transculturación nos ofrece el modelado y la modernidad de muchas culturas en una; la diversidad nos dibuja un escenario de tolerancias y aceptación de costumbres, culturas y conductas, en tanto que el sincretismo, en cambio, es la evidencia de que la vitalidad humana reside en la mezcla fecunda y no en la pureza estéril.

Entonces, el gran desafío de este tiempo no es detener el flujo global, sino dirigirlo hacia un modelo equitativo, donde el intercambio no sea el eufemismo de un nuevo colonialismo, sino el verdadero diálogo del que pueda nacer, quizás, una cultura universal no porque sea uniforme, sino porque es el reflejo de toda la diversidad y el genio de la humanidad. La batalla no es entre lo local y lo global, sino entre la imposición de un modelo único y la creación de una polifonía donde cada voz, por discreta que sea, encuentre su acorde en la gran sinfonía humana.